艺术开卷|中国书法的“理”与“法”及其审美价值

- 大数据

- 2025-04-03 11:32:04

- 12

中国书法的发展一直存在着明暗两条线,明线表现为书体的演进和风格的变化,是有迹可循的,即所谓“法”;暗线则是书法发展所遵循的规律,就是“理”。书法“理”与“法”之间有何关联?“理”与“法”在书法史上具有怎样的审美表现?

上海书画出版社近期出版的新书《中国书法的理法观》(杨勇 著),以“理”与“法”为核心,试图对中国书法“理法论”的内涵,以及对应的不同历史时期的书法审美形态进行研究。澎湃艺术获授权刊发的这一书摘中,作者简述了中国书法“理”与“法”的审美价值。

《中国书法的理法观》(中国美术研究丛书)书封

“理”与“法”不仅贯穿于天地万物之中,而且还遍及人类社会的各个领域。细究起来,“理”是一种客观的规律,不以人的主观意志为转移;而“法”更倾向于人为主观的确立,因此往往成为超越和突破的对象。朝代的更迭、制度的变化、艺术的进步,正是在对某种“法”的变革中实现的。自汉晋以来,“理”和“法”的范畴已由哲学、政治、法律和道德领域延伸到艺术领域,也渗透到书法领域,从而具有独特的审美内涵。对于书法而言,“理”犹如内在的骨骼,而“法”则似外在形态,一则为隐,一则为显,两者共同支撑和塑造了中国书法美妙的意象。书法发展虽然历经百代,风格多样,流派迭出,但却无一不凝结着“理”和“法”的基本规定。探究“理法”,根据“理法”进行不断的创造,乃是中国书法理论永恒的审美议题。

(商)虹刻辞牛骨(正面) 中国国家博物馆藏

“理”具有超时空的性质,即使它所依存之物已然消失,而其“理”仍在。“理”是脱离了主体而存在的形而上者。尽管天地万物形态众多且繁杂,但只要把握了“理”,把握了事物的内在规律,在审美创造中做到有条不紊,就能进行审美提炼和概括。书法只有遵循了“理”,遵循了其自身的内在规律,才会闪耀出一种深刻而真实的光辉品质。

天地万物的产生、发展和变化都有总的趋势,这些趋势总是按照一定的秩序和条理发展,体现出一种规律性。作为天地万物规律的理,显然具有一种必然性。艺术创造强调自由境界,但这种自由并非任意所为,它依然需要遵循“理”,依然需要一定的规律和规则作为它的前提。

魏晋南北朝以来的书论关于“理”的论述不胜枚举。哲学之“理”如何能化为书法的艺术之“理”?哲学和书法当然分属于不同领域,但两者内在关联是显而易见的。哲学是依靠逻辑思维把握“理”,而书法则是通过审美思维来体认“理”。当哲学之“理”转化为书法之“理”时,那么“理”就结晶成一个审美范畴。书法有其自身的“理”,不论是用笔方式,或是结体构造,还是章法营构,都蕴含着一定的内在之“理”。

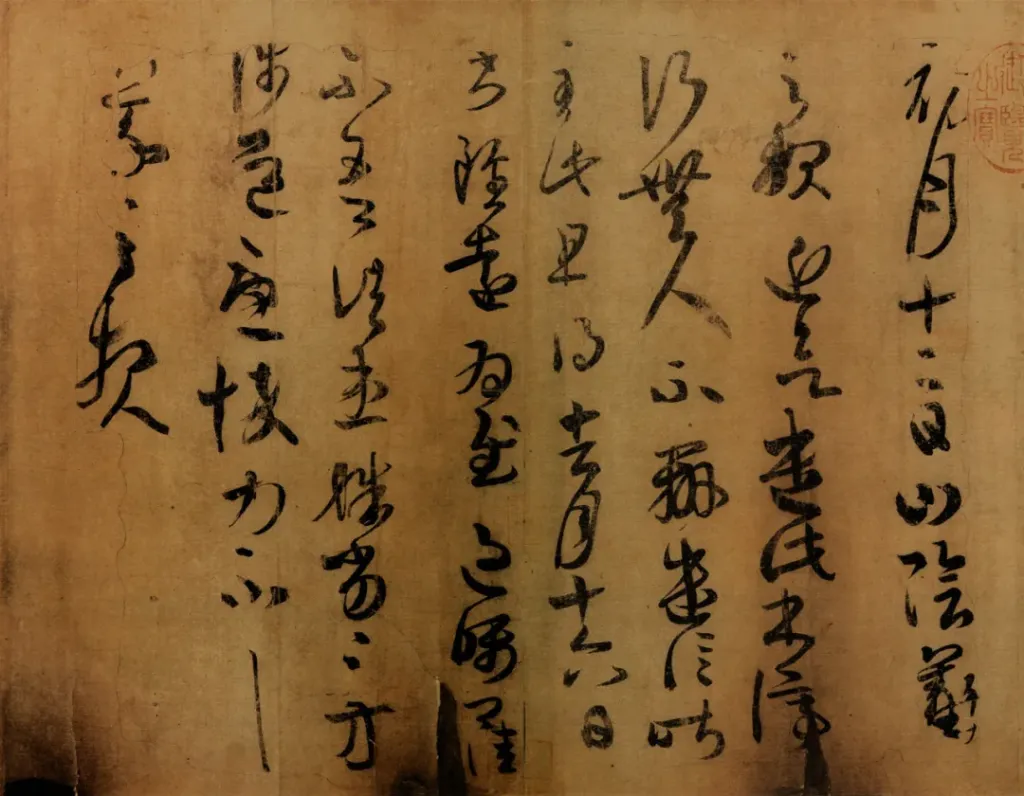

(东晋)王羲之《初月帖》 辽宁省博物馆藏

从先秦直至后代,“法”这一范畴的政治含义逐步转化为艺术含义,对书法而言,书体的确立和发展,书法家的身份和地位,更是与“法”休戚相关。书法创造中的“法则”的确立更是透出浓厚的“法”的意味。因此,我们只有探明“法”的本义,才能够对书法中的“法”的审美内涵有一个历史的深入的认识。

在书法上,强调“法”时往往侧重艺术表现的规定性和外在形式(用笔、结字)的掌握。从抽象意义上讲,书法之“法”一旦确立,当然也具有一定的强制性和规范性,它要求书法创造不能任意妄为,而必须遵循审美的“法则”“法规”,否则就会坠入邪道。这其间也有一个逻辑转换。唐代书法法度严谨、气魄雄伟,具有力度美,在书法结体和用笔的规范化和精微化方面取得空前的成就;宋代书法追求意趣而不拘法度,不着意于其书法外在的形态,更注重其内在的情趣、学养、品性、胸襟、抱负等精神内涵。可以说,无论是魏晋的“韵”,或者唐人的“法”,还是宋人的“意”,尽管在审美形态上具有时代之别,但“法”的基本规则永未泯灭。

(唐)颜真卿《祭侄文稿》 台北故宫博物院藏

从接受美学的角度看,书法不同审美类型之间的差异,以及格调、境界的高下之分,虽真实存在,却又需要仔细辨析。审视书法史上的众多书法家,同据一“法”而意别霄壤,很大程度上是由书法审美鉴赏的接受性质所造成的。世界上没有任何一门艺术如同书法那样迫切地需要仰赖本体以外各种文化素养的支撑和滋养。书法既与社会公众日用书写如影相随,也与一切精神活动关联互渗,书法艺术成为一种极为简易同时又极为高深的艺术形式。说它简易,是因为书法似乎对书写主体不设门槛;说它高深,则是因为书法的成功并不能仅仅依赖技巧修炼予以实现,而是有赖整体精神的支撑和综合素养的作用。

关于书法的鉴赏和品评,魏晋时期重“势”。一件作品或一个字,是否具有一种“势”,是否能够“尽势”“得势”,乃是判断书法优劣和生命力的一个重要的审美标准。对于一件作品之“势”的欣赏和品鉴,古人强调应从自然界中加以体悟,从“孤蓬自振,惊沙坐飞”的天然意态看出其中蕴含的变动不居的“无常势”和“势来不可止,势去不可遏”的挥运之理。

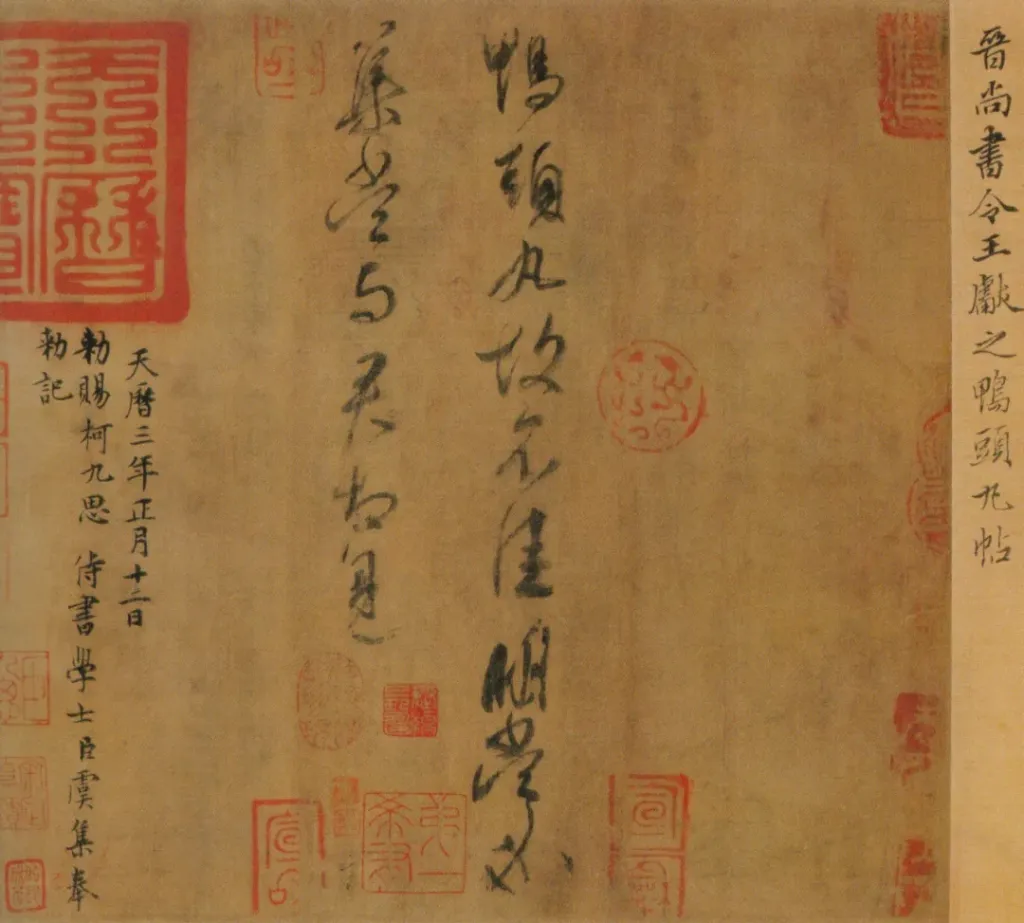

(东晋)王献之《鸭头丸帖》 上海博物馆藏

张怀瓘讲“惟观神采,不见字形”。这里的“观”,实质是一种“意鉴”,是一种直觉体验方式,即古人讲的“体认”,是关于书法所蕴含的“幽深之理”,以及由这种“理”所呈现出的深刻的审美品质。审美鉴赏就是对这种深层之“理”的“洞彻”。张怀瓘还用“风神骨气”对比“妍美功用”,是对以纯粹追求技术美感和实用书学主张的批判,这是两种不同的审美标准。“风神骨气”是对创作者内在生命力的要求。优秀的艺术作品,应该外有飞扬的姿态,内有强健的筋骨。自书法产生以来,无论书体如何演进,书风如何变换,对“风神气骨”的重视未曾改变。这种形而上的超验倾向与唐代书法美学那种注重形式美分析的形而下倾向恰好形成了一个鲜明的对照。只有扬弃这种形而下的方式,诉诸“意鉴”的直觉体验方式,才能使书法艺术的“风神”充分地彰显出来,才能达到审美鉴赏形而上的至高境界。

概言之,对书法的审美鉴赏就不能只执着于“有形”之象,不能执着于“字形”,而要从根本上把握和观照“无形”之象,把握和观照超越“字形”的“神采”。而具有“神采”的作品,一定是符合书法之“理”与“法”的。

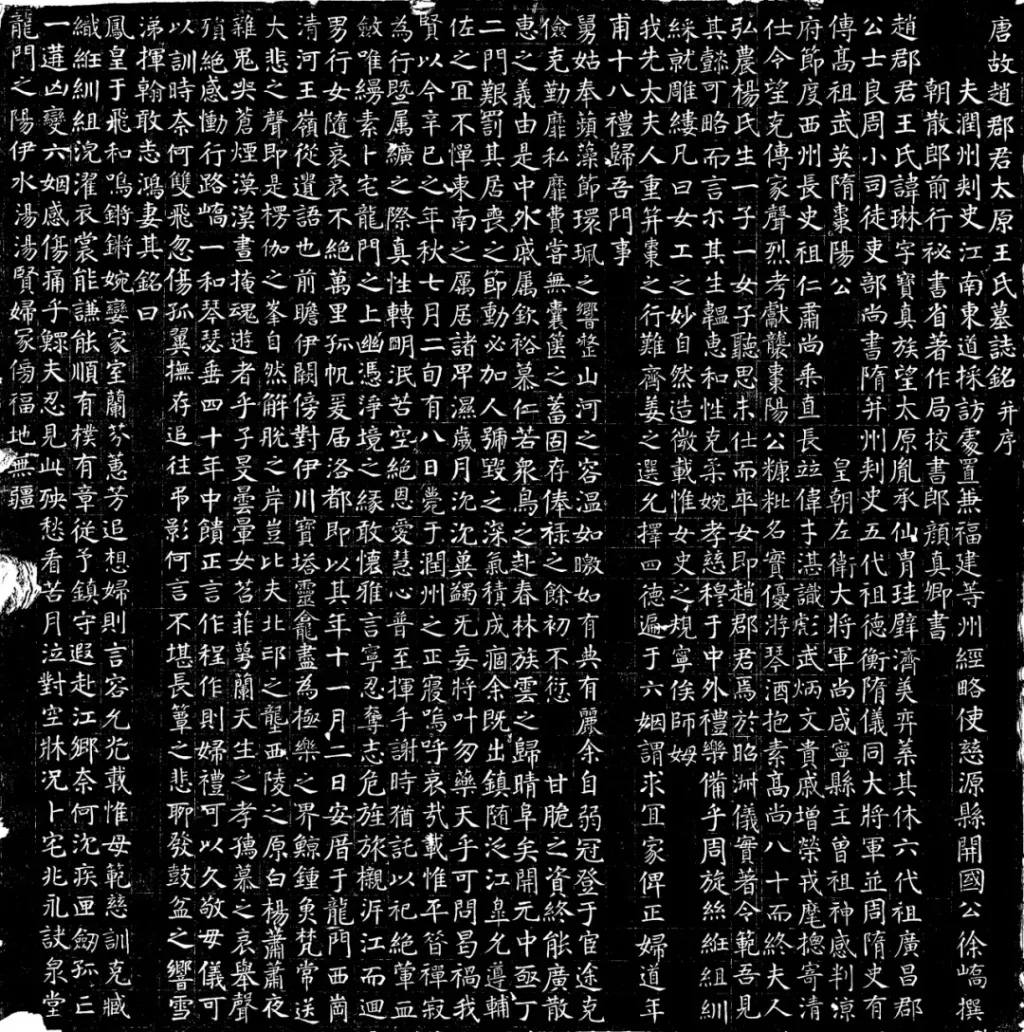

(唐)颜真卿《王琳墓志》(741年)

从唐代开始,书法美学表现出注重形式美分析的形而下倾向,集中涌现出一批探讨笔法、字法和章法的论著,也出现了以独特面貌的书法代表,且以姓氏来命名一种书法的样式,如欧体、颜体、柳体等。以至“唐法”成为一种经典的审美概念。唐代之后,人们对书法的探讨,越来越集中在具体“法”的层面,而对“理”的提炼相对较少,背后的一个重要原因就是“法”显而“理”隐,“法”容易把握,而“理”则难以把握。

“理”是普遍规律,“法”是“理”的具体体现。对于书法而言,无论是篆书还是隶书,或者其他书体,无论用笔和结体偏圆偏方,都应当遵循“理”和“法”,都应当从天地和自然中体悟其“理法”所由,这才是“书之正路”。唐代的书法是从形式法则、自然物象与情感表现几个主要方面来认识书法“法”与“理”的关系,“法”是对自然万象的艺术表现,而“理”则是对纷繁复杂的宇宙自然的概括。宋朝以后随着“理学”的发展,书法往往从人的精神文化、社会的伦理纲常角度来讨论书法中“法”与“理”的关系。

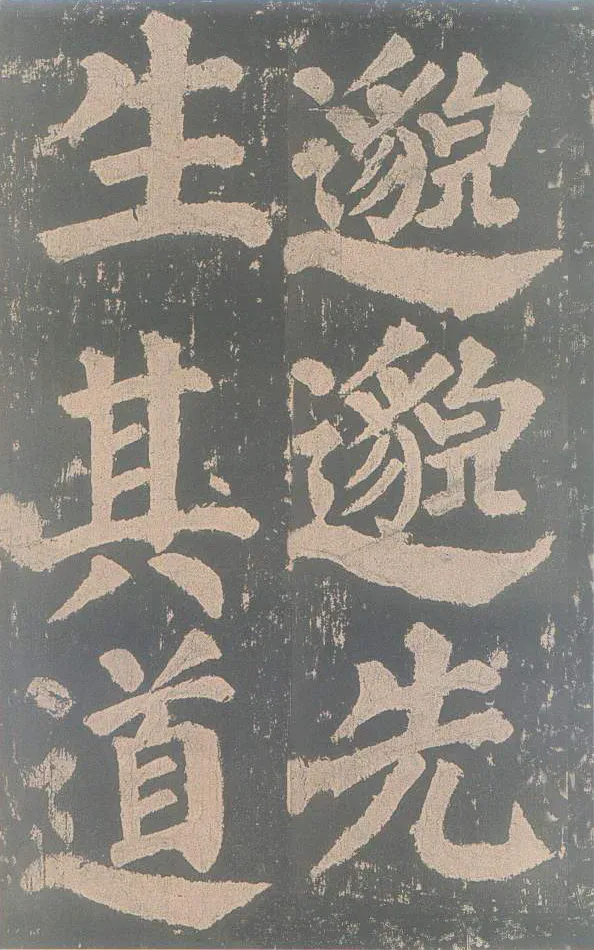

(唐)颜真卿《东方朔画赞》局部(754年)

“唐书尚法”的审美倾向主要通过隋唐以来对形式美的理论分析和艺术实践表现出来,虽然唐人力求证明自己的笔法就是“二王”之“法”,但是,归根结底与晋人书法崇尚自由精神、着重表现自我的尚韵之风是背道而驰的。所以,唐人之“法”实际上是总结或是提炼了晋人的用笔技巧,把一些无形的笔法规律总结命名了。重视规矩、总结规则是事物发展的必然阶段,但规矩过于森严就会走向反面。由此来看,宋代开启尚意的书风也就不难理解了。当然,对“唐法”的考察离不开对整个技法演变历史的思考。“唐法”是一个内涵不断在变化的概念。唐人也提倡如晋人般消散简远的风致和书写时自由自在的状态,也有“颠张醉素”的大草,也追求意态纵横、幽若深远、不可测度、无法言说的美学境界。然而从总体上看,唐人终究限制在了规矩法度里。

(北宋)米芾《盛制帖》 故宫博物院藏

以王羲之为代表的魏晋书家注重书作整体气息的平正,而唐朝的书家将此落实在了具体的笔法、结体、章法等环节上,虽然便于操作,有法可循,但是也进一步限制了其他发展的可能性。将魏晋的书法与隋唐五代相比,可以明显看出书法领域已经从对形而上观念的追求逐渐转化为对于形而下技法的讨论。如果从“法”的规范性角度来看,晋人强调自然,唐人倡导规范,宋人偏于意趣,元明人则注重精微。这种差别,说明在“法”的体系完善化进程中,技术理性发挥了重要的作用。当然,形而上的观念,特别是老庄美学的观念依然广泛地渗透并制约着书法美学中许多重要的命题、范畴和概念,这是中国书法一以贯之的审美精神。

随着书法正统谱系的建立,维系古今脉络的是具体的“法”,“法”出于“理”,因此得法者就纳入谱系之中,不得法者就被排挤在谱系之外。书法系谱的建立,强调了法度的重要性,使崇古重法成为应然之义。书法重“法”轻“理”的趋势由此形成。

注:本文节选自:杨勇《中国书法的理法观》(上海书画出版社2025年,第309-312页);作者杨勇系艺术学博士。现任《书法》《书法研究》副主编、编审。

有话要说...