潘世圣|新见抗日英烈钟崇鑫及南京保卫战资料

- 经济

- 2025-04-04 11:01:05

- 11

近来陆续考读十余年前搜集的有关南京保卫战的日文资料,其中有日本著名出版家兼新闻记者山本实彦(1885-1952)的中国见闻记系列。在1938年4月出版的《凝视兴亡之际的中国》(原题『興亡の支那を凝視めて』,东京:改造社)一册中,意外发现了十年前曾引发海峡两岸媒体热切关注的抗日英烈钟崇鑫殉国及南京保卫战的重要信息,现谨参合中日其他诸种文献,予以译述披露并略作考辨。

一

关于钟崇鑫烈士的情况,综合目前所见资料可略述如下:钟崇鑫,抗日英烈。原国民革命军71军87师(德械师)259旅中校参谋主任。1905年出生于重庆荣昌县(现重庆市荣昌区),1922年考入成都大学法律系,1926年毕业后进入黄埔军校,系第六期第一总队工兵大队第四中队学员,1929年毕业从戎。1935年,与福州女子张淑英相识并结为夫妻。1937年卢沟桥事变爆发后,所属部队调防江南备战,1937年8月上旬,奔赴淞沪会战前线,与张淑英永别。淞沪会战后继续参加南京保卫战,1937年12月11日在雨花台阵地(一说光华门)为国捐躯,时年三十四岁。2014年11月,九十三岁的张淑英获悉钟崇鑫灵位供奉于台北“国民革命忠烈祠”,遂前往台湾省祭奠先夫。2015年,钟崇鑫灵位移至重庆南山福座陵园。2021年张淑英以百岁高龄逝世。

2014年以来,关于钟崇鑫和张淑英的传奇际遇,大陆及台湾媒体有过许多报道。自1937年盛夏与夫君永别,直至2021年辞世,张淑英老人八十四年魂牵梦绕,一直挂念丈夫的下落。南京失守后不久,老人曾听说丈夫已经战死,但阵亡情形,尸骨何在,却不得而知。老人为此耿耿于怀,她觉得自己是烈士的发妻,弄清烈士下落,是自己的本份。老人感叹钟烈士死得可怜:他把性命给了国家,我们责无旁贷,应该找找他。我们都不找,这个世上就更没人管他了(李长贵口述:《母亲的秘密》,见霞姐、佳汇编写:《我93岁了,不可能再来看你了》,微信公众号“真实战争故事”2023年5月10日)。其实,张淑英老人的牵挂也是众多南京保卫战殉国者亲人后人们的悲愿。俄罗斯研究者郑异凡曾著文回忆父亲郑校(1903-1937,中央军校教导总队少校),他说:“父亲在南京保卫战中阵亡,时年仅三十四岁。这时我两岁,我弟弟奇凡才出生几个月,还没有见过自己的爸爸。”“父亲具体是在什么时候阵亡的,如何阵亡的,我们都不清楚”(郑异凡:《为父亲申请抗日烈士称号》,《新民都市报》2021年3月26日)。

九十三岁的张淑英拿着与亡夫钟崇鑫的合成照

张淑英在钟崇鑫牌位前

在悲壮的南京保卫战中,有数万中国军人和钟烈士一样,为抵御日寇保家卫国,不惜献出了他们年轻的生命。“七·七”事变后,日本加速侵略中国的步伐,中国政府和军队也加紧备战抗日,8月13日,淞沪会战正式爆发。87师于战前奉命紧急奔赴淞沪会战前线。开战后我军英勇作战,战局一进一退,但未能退敌。11月初日军突然在杭州湾金山卫登陆,我军腹背受敌,战局急转直下。87师损失大半,先撤至无锡,又后退镇江休整,接着于12月8日抵达南京,与88师、中央军校教导总队等守卫南京南线复廓阵地。12月10日下午,日军各路开始对南京实施总攻。此时“防守中华门一线左翼阵地为第87师,右翼为第51师”(《陆军第51军战斗详报》,中国第二历史档案馆编:《南京保卫战档案》第八册,259页)。在敌强我弱的严峻形势面前,我军官兵坚决执行南京卫戍司令长官唐生智于12月9日晚下达的“卫参作字第三十六号”命令——“本军目下占领复廓阵地为固守南京之最后战斗,各部队应以与阵地共存亡之决心,尽力固守,决不许轻弃寸地”,拼死御敌,与日军血战到最后一刻。

中国第二历史档案馆编《南京保卫战档案》

关于钟烈士战死的具体情形。作为国军的精锐部队之一,87师所在的南京城南雨花台一线外围城廓阵地,是守卫南京的要冲,故战况最为险恶惨烈。守卫防线的三日之间,国军将士前仆后继赴汤蹈火,大部分壮烈殉国。加之12日晚最高统帅部突然发出各部队可相机撤退的命令,致使战局陷入混乱,南京城最终于翌日全面失守。在这种严峻的情形下,把握特定军人阵亡的经纬或下落变得几无可能。

二

南京保卫战过去半个多世纪后,开始有幸存的当事者回忆南京保卫战,言及钟崇鑫战死殉国。证言之一,是仇广汉《淞沪抗战暨南京失守纪实》(《江苏文史资料选辑》第十七辑,江苏古籍出版社,1986年,144-149页)。仇与钟崇鑫同属第八十七师,时任师部少校参谋,保卫战期间驻扎于南京城内,12月12日晚接到撤离命令,在一片混乱中侥幸逃出南京。他说:

第八十七师到达南京以东孝陵卫附近地区,即接奉南京防守总司令唐生智命令:七十一军之八十七师三个旅兵力,部署南京城外以东和以南守卫南京,对日作战,军师部进驻城内国民党监察院(各部院均已撤离南京)。军长王敬久令第二五九、二六〇两旅,占领雨花台以东高地,经通济门,到光华门之线;第二六一旅由镇江开到,占领光华门、孝陵卫、四方城、梅花山之线阵地。(中略)城外部队苦战三日,打到十二月十二日上午,第七十一军第八十七师的三个旅已伤亡殆尽,二五九旅旅长易安华、参谋主任钟崇鑫和旅部直属部队官兵全部阵亡于雨花台;二六一旅大部分官兵在孝陵卫附近亦壮烈牺牲。(下线系作者所施,下同)

唐生智

证言之二,出自陈颐鼎(1906-1995,时任87师副师长兼261旅长)《第八十七师在南京保卫战中》(《南京保卫战:原国民党将领抗日战争亲历记》,中国文史出版社,2005年,152-158页):

(1937年12月10日)南京城廓阵地经敌军两天时间狂轰滥炸,已有许多阵地被炸平,光华门两侧城墙被炮火击开两个缺口。午后敌军一部在坦克掩护下,突破了我右侧友军第二五九旅阵地,另一部约近百名在密集火力掩护下,突入光华门城门纵深约百公尺,占据沿街两侧房屋作据点,掩护后续部队扩大战果,情况很严重。上级命令第二五九旅旅长易安华和我一定要把突入之敌消灭掉,恢复原阵地,“完不成任务拿头来见”!于是,我同易安华旅长商定,趁敌立足未稳,黄昏后开始行动,由他亲率一个加强团在通济门向东北方向进攻侵入光华门之敌,我率两个加强营由清凉巷、天堂村协同第二五九旅夹击突入光华门之敌背后,并阻止小石山附近敌人增援。经过八个多小时浴血奋战,终于将这股突入之敌全部歼灭。光华门内外横尸遍地,敌人遗有尸体五具,皆为日军第九师团的。这场恶战,除许多建筑物毁于炮火之外,我第二五九旅旅长易安华、我的参谋主任倪国鼎,另有两位营长和三十多名下级干部、战士都牺牲在这一反击战中。这是南京保卫战最激烈的一仗,牺牲的人们应永为后人所怀念。

这两份证言的证人与钟烈士关系近切。仇广汉和钟烈士都是少校,前者是师部参谋,后者为旅部参谋主任。仇驻扎在南京城里,未直接参加守卫城廓阵地,故他披露的信息有些笼统。只是说经过12月10、11、12日的血战,87师兵力伤亡殆尽,259旅旅长易安华、参谋主任钟崇鑫和旅部直属部队官兵全部阵亡于雨花台。即,钟崇鑫战死雨花台,时间是雨花台陷落的12日上午。另一位证人陈颐鼎则为87师261旅旅长,军阶高于钟崇鑫,且亲自在前线率兵指挥战斗,他和钟烈士的上司易安华奉命率军反击攻入光华门的日军。他以参战指挥者证实,这场战斗是南京保卫战最惨烈的一仗,259旅旅长易安华、261旅参谋主任、两位营长以及三十多名官兵壮烈牺牲。

仇陈两位的证言,仇所言相对实际情形略显笼统,即确切说,易安华旅长殉国并非雨花台而是光华门;陈未提及钟崇鑫,说明钟未参加夺回光华门的恶战。可以明确无误定论的是,作为旅长及旅参谋主任,易安华和钟崇鑫均战死于与日军直接交战的最前线。

三

现在我们来看此次发现的日方资料——《凝视兴亡之际的中国》(以下略称《凝视》)一书中有关南京保卫战战场的踏访见闻记录,主要包括《一位中国青年军官的日记》《上海通信》《江南飞行》《河风》《为生存而挣扎的人们》(「生にあへぐ人々」)《致一个士兵的信》(「ある一人の兵士への手紙」)《南京陷落与中国的将来》等一组文章。书中各文大部分先在杂志刊载,两三个月后,即1938年4月结集刊行,算起来这本书已经存在了整整八十七年。

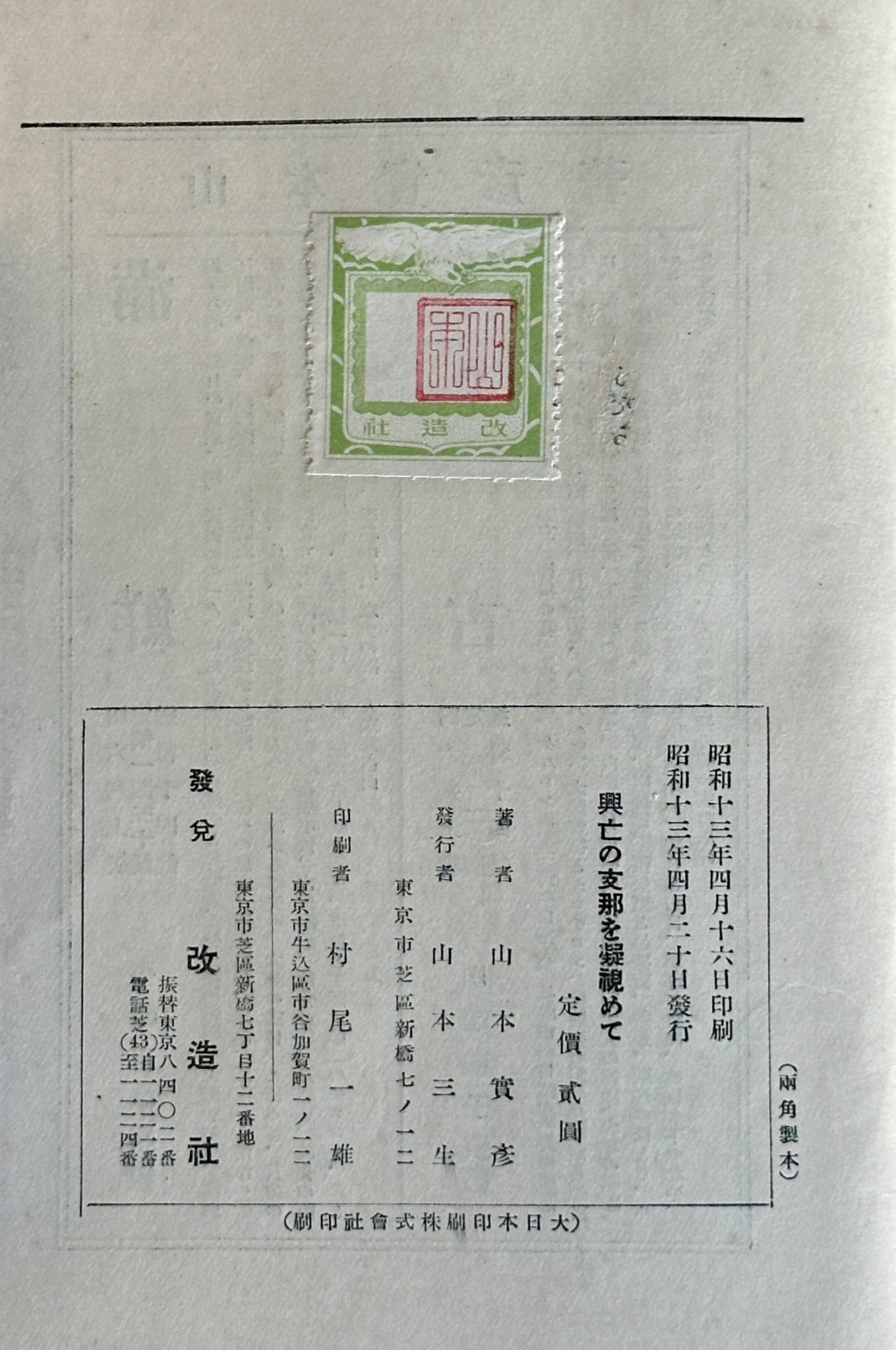

山本实彦著《凝视兴亡之际的中国》书影

山本实彦生于1885年,卒于1952年。他是现代日本新闻出版业界的名人,无论是办杂志出书还是组织各种社会文化事业,都别出新裁引领潮流屡创纪录。他是日本九州鹿儿岛县人,从日本大学法学系毕业后,进入报社做记者。1919年,他设立改造社,创办《改造》月刊,没用几年便将《改造》培育成了与老牌的《中央公论》并驾齐驱的知名刊物。在书籍出版经营上也敏感于时代脉动,大胆尝试编辑出版改革,开创出“元本时代”的好景气,成为出版界的翘楚。山本其人颇有左翼色彩,对中国社会有浓厚兴趣,经常来华踏访考察,致力了解和研究中国,与中国各界有很多交流互动,可谓是中国通。他出版有系列中国见闻记,包括《满洲及朝鲜》(改造社,1932年)、《中国》(改造社,1936年)、《中华事变 北支篇》(改造社,1937年)、《大陆纵断》(改造社,1937年)、《凝视兴亡之际的中国》(改造社,1938年),以及《激荡的中国》(改造社,1939年)等。值得一提的是,即使在中日关系恶化并进入战争状态之后,山本还在其主持的《改造》杂志上展开中日文学者的对话交流,译介中国左翼文学作品,甚至还在1938年10月号和11月号上刊载毛泽东的名作《论持久战》(「持久戦を論ず」)、《抗日游击战争的战略问题》(「抗日游撃戦論」)。

山本实彦

《凝视》一书收录了“七·七”事变后山本踏访视察香港澳门,特别是淞沪会战和南京会战战场见闻记。此书的直接背景,即这一阶段中日战争的战局进程:“七·七”事变爆发后,日军相继占领北平及天津,随后进军上海、南京以及江南其他地区。8月13日,淞沪会战爆发,中日间全面战争拉开序幕。初期,中国军队主动出击,取得过局部优势,但由于整体力量敌强我弱,战局逐渐陷入被动,虽顽强抵抗而未能退敌,10月26日大场镇失守后,被迫开始全面撤离淞沪战场。11月初日军增援部队在杭州湾金山卫登陆,战局进一步恶化,南翔、南市、嘉定、太仓、昆山、常熟、苏州、江阴-无锡、常州-宜兴、丹阳-溧阳、镇江-句容-溧水等城镇和防线陆续失守。12月5日,日军兵临南京城下,8日开始局部进攻,10日下午1时发动总攻,12日占领南京全线城墙,当晚中国守军撤退,13日南京城陷落。

1937年11月5日拂晓,日军于杭州湾北岸登陆。

1937年11月初,山本赴香港和澳门访问考察。他说:“我的这次香港之行,并没有什么特别的计划。一来,最近一个时期英国的做法对我国不太友好;二来,中国要人们在香港的活动也越来越多。我打算以香港视角观察一下中国的真实状况。”(《来自香港·奇怪的电话》,《凝望》,第5页)抵港后,山本访问各界人物,了解香港的政治动向。他记述毛泽东的抗日持久战主张受到香港各界欢迎,也谈及淞沪会战中广东军队遭受重大损失的情况,还表明他本人对中国问题的关心:“我对中国的关注,始于第一次民国革命(即辛亥革命)。当时对中国并没有什么特别的爱的执念。但最近十年以来,一直在考虑把自己的余生奉献给民国研究。以敬意友情和平等与民国人民交朋友,并开展对于民国的研究。”(《来自香港·对南方的关心》,《凝望》,75-76页)12月底,山本经海路来到上海,预定用两三周时间考察上海、南京等地,重点关注淞沪会战战场和南京会战战场。据其记载,到达上海后,山本登上日本海军第三舰队(中国方面舰队)旗舰“出云号”巡洋舰,采访了舰队司令官长谷川清中将。次日(30日),访问日本“上海海军特别陆战队本部”,与司令官大川内傳七少将会面。31日,采访日军上海派遣军司令官松井石根大将。三天后的1938年1月3日,第二次采访长谷川清中将。其间视察上海市内各处激战地的“战迹”,如“上海海军特别陆战队本部”、“崇德女子学校”、广中路、四行仓库、南京路等,在广中路一带,目睹了很多“沾满八十七师士兵血迹的军服以及刀剑”(《凝视》,169-170页)

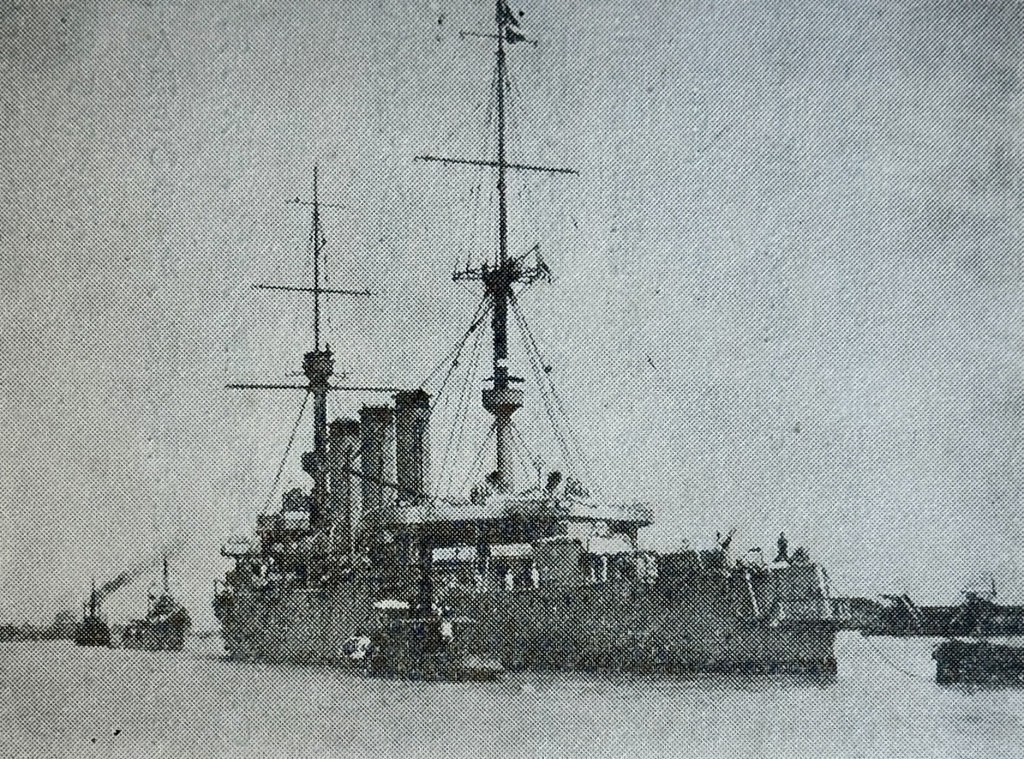

第三舰队旗舰“出云号”

激战后的上海广中路

在沪期间,山本于1938年1月7日前往南京,滞留三四日,踏访中华民国首都保卫战战场,其所见所闻所记之中包含了抗日英烈钟崇鑫殉国以及南京保卫战的细节材料,客观上成为还原那场悲壮的拯救民族之战的佐证。

四

1938年1月7日上午,山本在“出云号”军舰乘坐海军方面提供的水上飞机,于下午一时许抵达南京下关。山本此前曾数次访问南京,对六朝古都的风物人情颇为熟悉。战灾过后再访故都,所到之处满目疮痍,他也不禁为战争带来的悲惨景象而叹息。

一月七日下午,得F迎接。乘车从充溢着强烈血腥气息的下关码头前往南京城里。去年和前年的元旦,都是在南京度过的。这里的一切,都是熟悉的山河。街道、府衙、寺庙,皆余所熟知。然余所喜爱的城墙到处都被炸毁崩塌,街道房屋十之八九都被战火夷烬。故交旧友都已逃亡,或汉口或香港或重庆,无一可见。(中略)余下榻的首都饭店,以及几乎所有的政府部门的屋顶都飘扬着太阳旗。荒凉空旷的大马路上到处都是日本兵。看到是骑兵、宪兵、炮车队在交战国的首府纵横交错地驱驰,不禁涌起一种难以形容的情感。想到就在一个月之前,还有数十万中国将士在这里奋战,禁不住心潮涌动,泪水夺目而出。(《为生存而挣扎的人们》,《凝视》,198-199页)

1月8日,山本前往南京国际避难区的某小学视察,亲眼目睹了难民们的凄惨境遇。次日,1938年1月9日,在南京保卫战落幕二十七天后,山本来到南京保卫战激战地之一的中华门。呈现在他眼前的,就是中华门守卫战两军拼死搏杀的血战现场:

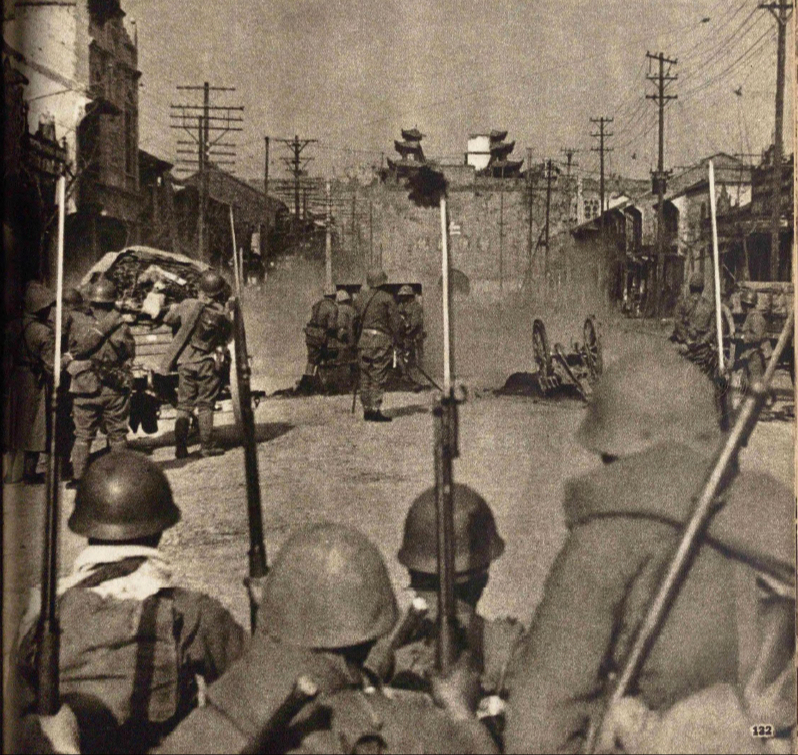

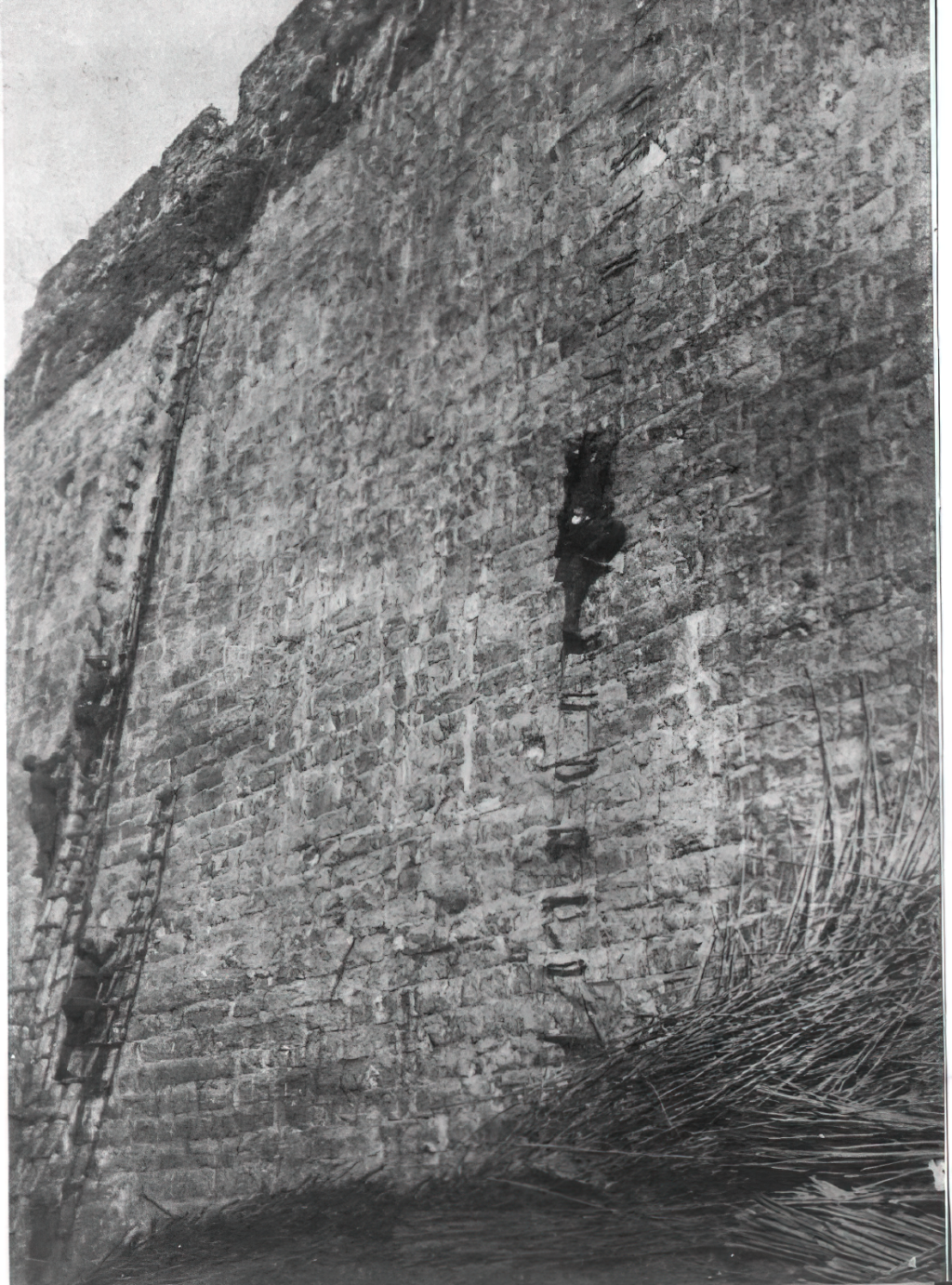

(1938年1月)九日下午,在I和M等人的陪同下往南门(中华门)一带巡视踏查。城墙高达七十尺(约二十一米),城门右侧城墙在上个月十二日被我山田工兵部队爆破炸塌,他们架设的攻城竹梯依然挂在城墙。城墙三四十尺高处,有国民党人涂写的“誓复国仇”四个大字。在城墙和护城河之间,目光所及,遍地都是散乱的中国士兵的尸体,还有死狗、衣服、文件,以及炸断的步枪、炮弹弹片、手榴弹、迫击炮、许多箱尚未使用的中国军队的步枪子弹等等,一片狼藉。城墙外的护城河也填满了中国士兵的尸体、死马和机枪等。河边有多具貌似仅有十五六岁的少年兵尸体。他们无一例外都带有印着“实行新生活运动”字样的毛巾。看上去像是高年级的中学生。随军参加南门进攻战的摄影记者I氏向我讲述了当日长谷川部队和绪方部队的战斗情况,听罢令人心潮滚滚。我在城墙和护城河之间低徊良久,不忍离去。在我走过的土堤路上,到处都是人工挖掘的巨大坑穴,里面都是中国士兵的尸体。看来这些坑穴应该是中国守军指挥员指挥战斗的地方。(中略)在我们走过的土堤,那些中国难民的男女老少们就在子弟兵的累累尸体前搭起小棚过活,迟滞木然。(中略)这一刻,我的脑海里忽然浮现出“国破山河在”的诗句。啊,这些人的国家破碎了,他们的首都陷落了。(山本的记述不够准确,“长谷川部队”即日军第六师团第47联队,因联队长为大佐长谷川正宪,俗称“长谷川部队”,“绪方部队”乃47联队下属之第一大队,大队长为中佐绪方敬志,也称“绪方部队”,该大队的第三中队系进攻中华门的先锋敢死队。)

“誓复国仇”四个大字

返回南京城内的难民

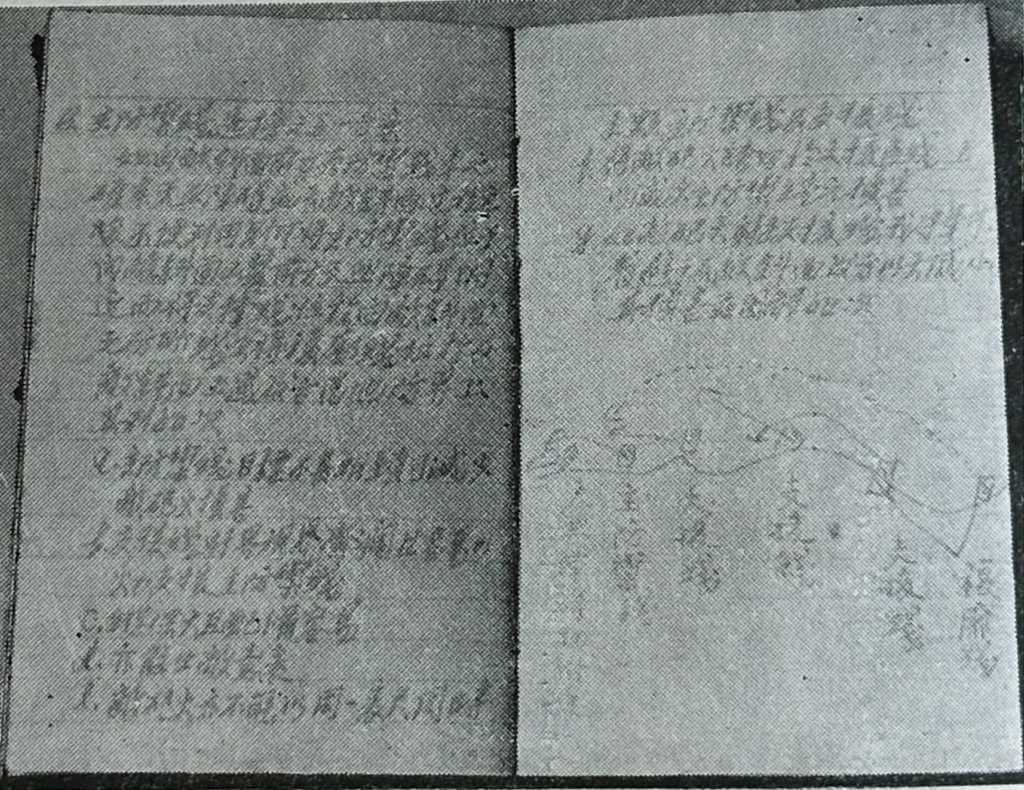

就在被我军工兵部队爆破的城墙下方,我注意到一名被击中额头而战死的中国下级军官。他的遗体旁边有六册血染的笔记本。我拾起那笔记本,陪同我的同伴们不仅皱起眉头。这些笔记本上记载着主人从进入军官学校到参加此次战役的前后经历。可惜的是,笔记本只记到到去年(1937年)8月16日的南翔便戛然而止。那之后的经历应该另有一本。从日记来看,主人出身于江西,在军官学校毕业后于民国二十二年(1933年)加入福建东湖营的522团(德械师之第87师261旅522团,团长易安华)。曾参加此前的上海战役(淞沪会战),之后曾一时离开军队。现为排长,有部下四十五人,月俸四十五元,但被减到三分之一。笔记本主人的旁边,应是名为钟崇鑫的尸骸。钟系八十七师五一八团少校(此乃山本误判,大约是根据现场所见印有“陆军第八十七师二五九旅五一八团团本部缄”字样信封而推断,钟实为259旅参谋主任),他的身边有一张血迹斑斑的少校委任状,左侧是散乱的副官印章和油蜡纸版等。(《凝视》,228-232页)

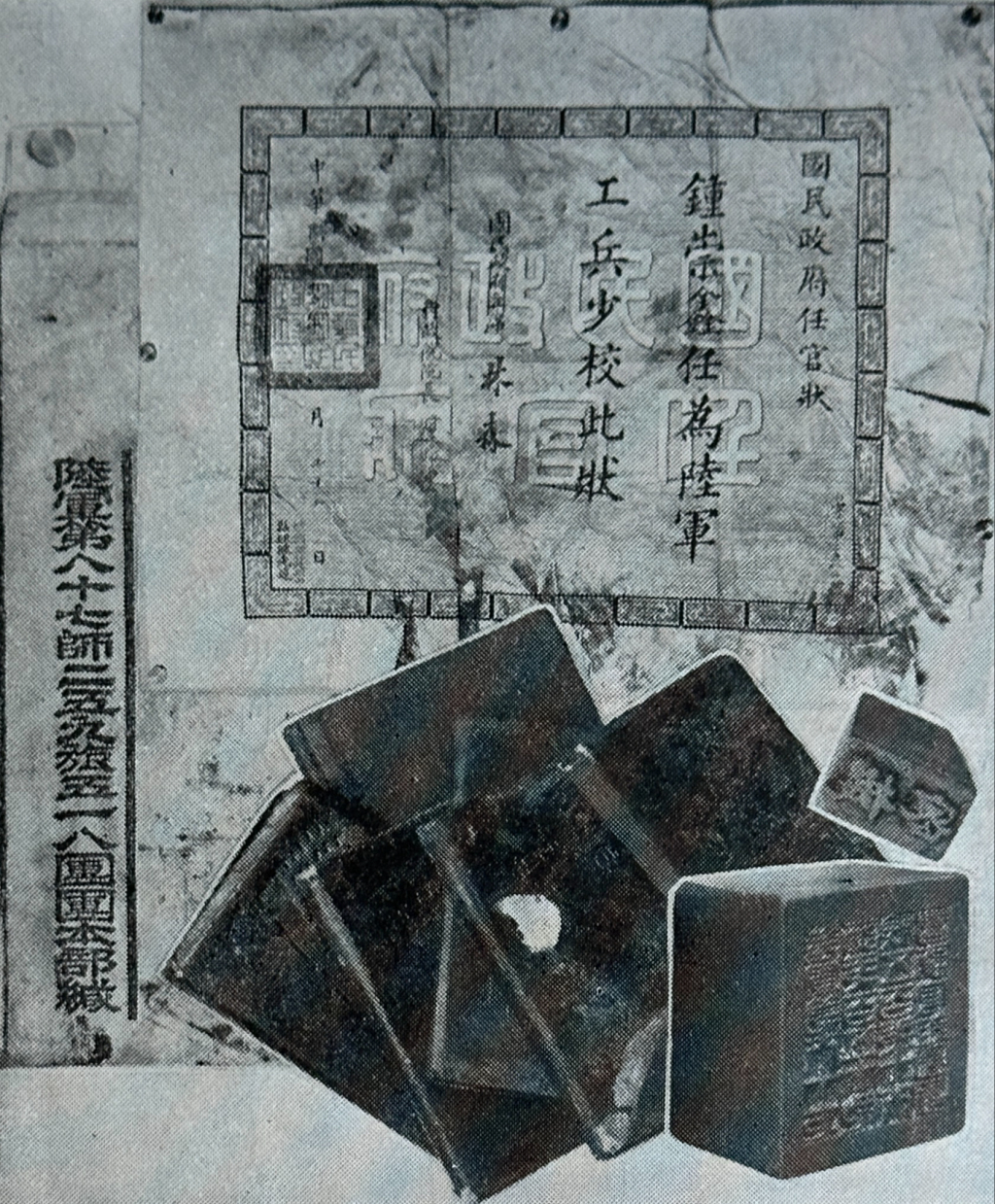

钟崇鑫烈士的委任状等

这段文字篇幅不长,但却包含了数重难得且重要的信息。以我军视角而言,南京保卫战现场信息的捕获有一个极大的难处,即南京最终失守,被日军占领。因此我方视角无法触及到战争现场。日军视角下,虽作战部队均有内部“战报”,但所记录保留的主要是日军作战过程及兵员伤亡状况等信息。日方随军记者新闻报道的焦点也集中于作战状况和战场局势,或者渲染日军的“英勇”“无敌”,且记者跟随作战部队行动,战役结束随即奔赴下一目标。故山本这样的日本内部的“外部视角”(非军人或军国主义视角)在早期阶段进入战争现场内部,又恰巧察访了重点战场之一的“中华门”现场,以文字和写真形式进行记录,客观上为我们把握并还原南京保卫战的历史场景提供了材料和线索。

山本记录了中华门一带从城门城墙到护城河(外秦淮河)之间阵地战场的具体情形。这是我查阅过的数百份记述资料中记录战役后中华门阵地的罕见文字,涉及遭日军工兵部队爆破的城墙现场、登城使用的竹梯、激战过后纷乱凋零的阵地、满目所及的我军英勇捐躯士兵的遗体,尤其是河边那些战死的少年兵,以及山本感受到的震撼,还有其内心的某种恻隐之心。从外在的视觉观察到内面的心理波动,呈现了激战现场的惨烈。总之,中华门阵地的景象,实乃非亲睹亲历而难以想象和描述。

日军攻城的竹梯

接下来的个案信息更加难得。在南京保卫战数以万计的殉难英烈中,日后其尸骸以及身份证物为日本记者发现并记录,实在是个偶然而巧合的事件。这份记录材料的存在和发现,可以订正钟烈士的阵亡时间地点的信息误差,给出一个准确而可证的结论。即钟烈士与那位六册日记本主人的少尉排长,都战死于中华门(聚宝门)西侧被日军工兵爆破的城墙下方(城墙根外侧),时间应在12月12日上午时分。

日军炮击中华门,钢盔日军即“绪方部队”敢死队。

中华门爆破的瞬间

钟烈士所在的87师抵达南京后,259旅和260旅的任务是负责守卫雨花台到光华门一线。日军正面进攻雨花台中华门一线的主力部队,是素以作战凶悍著称的第六师团(熊本兵团)45联队(团,鹿儿岛)以及47联队(大分)等,该师团最高长官即是战后被处以极刑的谷寿夫陆军中将。12月10日傍晚,日军开始对雨花台防线实施进攻。此次调查发现的日军作战资料记载了我军严阵以待的情形,曰:“雨花台的丘陵地带遍地都是敌军修筑的阵地,阻挡坦克装甲车的壕沟纵横交错,机枪堡垒无处不在。要害之地,皆筑有水泥地堡,并布满铁丝网。地名风雅的这片丘陵,不断落下敌军的迫击炮弹,发出刺耳恐怖的声音;机枪子弹扫过之处激起阵阵尘烟。”“敌军疯狂一般地拼死守卫,我军的进攻非常艰难。”各部队“伤亡不断”。“夜间仍然继续进攻。”(熊本兵団戦史編さん委員会編:『熊本兵団戦史·支那事変編 第2』,熊本日日新聞社,1965年,118页)“深夜11点,首藤部队占领雨花台的高地,但遭到敌军多达十几次的反击,包括中队长在内,伤亡多达八十几人。”(福田寛:『戦場と母』,愛国出版社,1942年,152页)中日两军的搏斗一直持续到11日清晨。“敌军拼死抵御我军疯狂而猛烈的进攻,他们以‘全员战死’的信念拼杀到底。最后或倒在日军的枪弹之下,或被我军用刺刀刺死。战壕里步枪和机枪的子弹壳堆成小山,旁边满是横七竖八的尸体。这是一场敌我双方无不拼尽全力的攻防战。”“在这场首都防卫战中,中国军人誓言‘绝对不败’,战场上的中国军人名副其实的勇猛顽强,尤其是他们的阻击本领实在不可小觑。在网格状延伸的纵深阵地中,每一个阻击阵地的守卫都极其顽强。一旦有阵地失守,子弹便立刻从其他阵地倾泻过来。”“日军只能一个一个地攻,打,一点一点地前进。在雨花台,夺取一厘一分的土地和山岗,都必须付出血的代价。”(平松鷹史:『郷土部隊奮闘史2版』,大分合同新聞社,1983年,196、197页)日军的记载,从侧面证实了钟烈士所在雨花台防线守军浴血奋战的壮烈卓绝。

雨花台防线的铁丝网

参战日军士兵藤田清有如下证言:

12月11日,抵达中华门正前方。前一天降雪,夜晚寒冷刺骨。中队主力抵近中华门外护城河边。周围各处遍布机枪堡垒。我们用轻机枪扫射,试探是否有敌兵。但毫无反应。于是匍匐前进,接近堡垒。战壕里有人,但无声息。定睛一看,人是死的。年轻的机枪手,大概不到二十岁。用铁链把自己栓在掩体。旁边放着几十个红色和黑色的煮鸡蛋。还有不少弹药。其他堡垒也是一样的情形。我们从他上衣口袋里发现一封信。我和宫崎君说,这家伙像是个罪犯兵。攻占南京后我遇到随军记者,也是我中学时代的汉文老师石川暮人,我把那封信给老师看。他看了说,他可不是罪犯兵,而是自愿敢死兵。我暗自惊讶:原来不仅是在日本,在中国也有如此壮怀激烈的爱国青年。为了不当逃兵,索性用铁链锁住自己。石川老师后来专门写了一篇题为《在战场与弟子相会》的报道,发表在家乡的报纸。驻扎南京期间,我和宫崎君还曾再度来到这个机枪堡垒,为这位无名战士烧了一炷香。(藤田清:「南京城外の回想」,『戦車第十三聯隊史』,全国セトミ会事務局,1983年,75-76页)

此种记述可见日方各类资料,说明中国军人真正践行了“与阵地共存亡”的誓言,彰显了“中国守军在这一战役中表现的英勇顽强、坚韧不拔、视死如归的抗战精神”以及“崇高爱国主义精神”(孙宅巍:《序》,《南京保卫战史》,南京出版社,2014年,第2页)。

投掷手榴弹的中国士兵

综合日方战史战报资料,12日黎明前后,雨花台全线失守,日军各路部队抵进距南京城城墙一公里以内的范围。上午11时左右,到达中华门南侧护城河一线的日军开始渡河进攻中华门。12时20分,47联队数名日军在中华门西北约四百米处登上城墙,遭到我军顽强反攻,双方在城墙上展开拉锯战。下午4时许,日军控制了城墙(参见『熊本兵団戦史·支那事変編 第2』,120-121页)。“右翼方面(即中华门方面),中国军城外守军在中华门被日军完全压制,但由于城门紧闭,无法退入城门内,遂悉数被歼。现场成为名副其实的尸山血河(12日上午中华门失守)。”(福田寛:『戦場と母』,154页)

中华门攀城

南京会战结束后不久,参加中华门进攻战的日军上等兵谷口胜也记述了这场生死之战的具体场景。“十二月十一日晨,我们抵近距南京城大城门两千米处,与敌军对峙。敌军从城内和雨花台炮台两个方向向我军倾泻着炮火。”“天是晴天,但却颇冷。我们忍不住准备点火取暖。”“中华门高耸,离我们仅有五百米。南京城夜幕降临。来自城内敌军迫击炮的炮火越来越猛烈,到处迸射着灼热的弹片和火花。为了防止成为敌军炮火的靶子,烤火已绝无可能。”“天一亮,我军立即开始进攻城门。前方是环绕城墙的护城河,宽约三十米。护城河的堤岸是不到六米宽的道路,挖有堑壕。城门堆满沙土包,被堵得死死的。护城河堤岸的守军已无可能遁入城内。敌军支撑不住,向城门后退,但遭到我军侧方重机枪的猛烈扫射,一波一波地倒了下去。”(谷口勝:『征野:一兵士の手記』,新潮社,1938年,142-144页)13日凌晨1时,(中华门全线)“被我军完全占领”。“此次战斗的对手乃所谓中央军最精锐的第八十七师、八十八师和报(教,原文误植)导总队。”“中华门战斗中我方战死223名,负伤1041名,合计1264名,敌方损失仅遗弃尸体便达15000余具。”(福田寛:『戦場と母』,153-155页)日军的战后战斗报告也有记录:“守卫中华门一带的敌军系蒋介石嫡系的八十七师和八十八师等精锐部队。敌军受到我军的毁灭性打击。敌军遗弃在这一带的士兵尸体多达一万五千具,我军师团的损失为死伤一千二百余人。”(『東京在住外人中支那視察旅行報告書』,外務省文化情報局,1938年,88-89页)

鸟瞰中华门

南京海军部附近激战后的景象

至此,可确认钟烈士的殉国地点为中华门,时间为12月12日上午,或接近中午时分。还可推测大约是由雨花台防线撤退至中华门附近,于战斗中阵亡。此时的中华门阵地,正如南京保卫战研究者孙宅巍所说:“雨花台失陷后,未能组织好撤退转移,致再次遭到不必要的牺牲伤亡。由于中华门早已堵塞,因此退下来的官兵无法入城,又无长梯、绳索等攀城工具,只好沿护城河两岸退却,为敌战车任意尾追、射击。”(孙宅巍:《南京保卫战:中国军队血战雨花台》,《钟山风雨》2005年第一期,27页)这一场景也为参战日军证实。这的确令人扼腕叹息。

渡河入城之日军千叶部队,12月13日摄于中华西门。

在钟烈士为国捐躯八十八年后,发现上述记录文字和写真资料,得以进一步确认烈士为国捐躯的情形,告慰烈士英灵,告慰一生牵挂烈士的张淑英老人在天之灵,并以此重温全民族抗日救国的悲壮历史,缅怀所有为国家和民族献出宝贵生命的先烈,必将有益于我们铭记民族使命,振奋民族精神。

又,张淑英老人的亲属曾为申请认定钟崇鑫为抗日英烈事宜奔走不果,理由是证据不够清晰云云(《母亲的秘密》)。如今山本记事浮出水面,以往稀薄模糊的证据变得清晰具体而明确。钟烈士英勇牺牲于南京保卫战中华门阵地的事实已然确凿无疑。

五

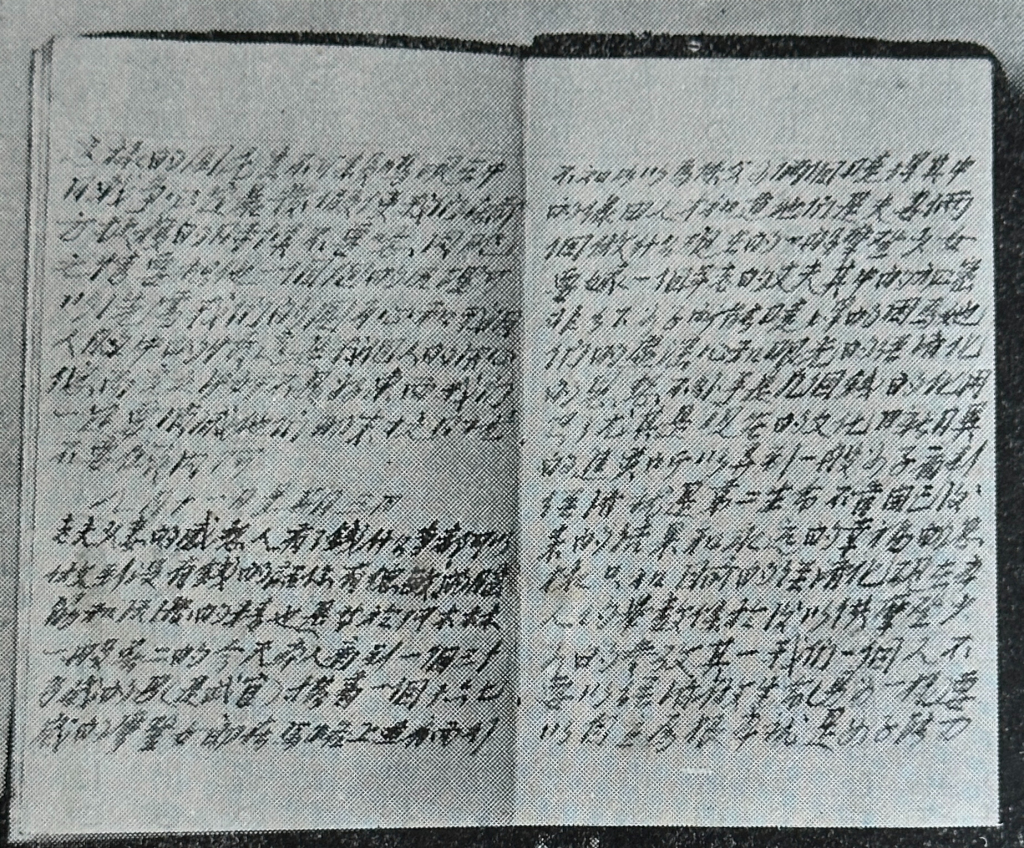

最后,那位与259旅参谋主任钟烈士并肩捐躯的排长,在其日记中记述了“七·七”事变以来的军中情形以及个人的心路历程,抒发国难来临之际,对日寇野蛮侵略的无比愤怒,对祖国民族命运的深深忧虑,表达中国军人誓死保家卫国的勇武精神。这部写就于抗日烽火中的日记,更是关于抗战初期的第一手资料,这些出自抗日英烈之手的文字以此种方式保留至今,已足谓传奇。山本从六册日记本中摘译了7月11日、12日、18日、19日、29日、8月4日、5日、6日、11日、13日、15日、16日,共计十二日的部分日记。以下抄译其若干片段,以铭记曾经的悲壮岁月,表达对抗日英烈的悼念和敬意。

与钟烈士并肩捐躯的排长的日记

(七月十一日 星期日 晴)自华北中日军队发生冲突以来,国人无不摩拳擦掌,准备与日决一死战,以雪我胸中愤懑。可恶之彼等软硬兼施,令我热血青年忍无可忍。(中略)现在的华北已是中华民族全体的问题,而非华北五省的问题。面对目前的大战和生死存亡之关头,我全国同胞须沉着妥善应对。虽我等国家的一切的一切皆逊于敌寇,但念及亡国之痛,我等唯有以热血以及父母所授肉身抗击来敌。如此保我祖国及父母坟茔,上尽国民之义务,下亦无愧父母在天之灵。总而言之,目前之华北乃中华民国生死存亡的最后关头。(中略)若国将不存,命复何用?。我等目前尚有一线希望。(中略)同胞们,同志们,在此之际,断不可寄望他人。此等绝无公理之举,我等唯有自强不息,方可战胜敌人,拯救国家,复兴民族。

(七月十二日 星期一 雨后晴)以身作则的感想。将者不拘大小,一举一动皆应为人之模范和标准。主官须保持自己的人格与威严,以德服人而不可以权力服人。主官自暴自弃,则无以率兵,无以为部下信赖。

(八月四日 星期三 云后雨)现今时局正如今之风雨天气,敌人以飞机、坦克、机关枪等所有精锐武器,侵攻我方,我军自当岿然不动,沉着应对。二十九军第三十七师只可如我雨中的人力车,全力抵抗凶暴,夺取最后的胜利。纵使敌人何等凶猛,目前只有抵抗才是我们的生路。

(八月五日 星期四 晴)据今日剪报称,政府要人均齐聚首都,共商同赴国难之大计。尤白崇禧离别首都已逾十年,但昨日乘机来南京,以拜谒领袖。可见,一盘散沙之国家已一跃成为磐石之国,坚强而团结。现在我等的国家已到生死最后关头,若非大家团结一致共赴国难,则我等国家我等祖宗不保。目下除牺牲自我共同救国之外并无二法。

(八月十三日 星期五 晴)惭愧,无力的我!身为军人,现在本应是我等充分发挥能力之时,然我等尚受命滞留后方,自扪良心理当羞愧。但各人各有所责。我等亦应恪守留守本分,实现救国目的。(中略)有不少同志只穿背心裤衩,漫步街中,失个人人格,毁集体名誉。此等闲暇时分,本应修养精神节约物资,而爱护集体名誉更是个人本分。四处闲逛,扰乱我等的纪律和军纪,实为遗憾,愧对全国军人。今天下午,第一回号外报道上海开战(即淞沪会战),敌于同日上午九点三十分向我等闸北一带发动猛攻,我军予以应战,但尚未退敌。此次军事行动,敌方已有诸多准备和计划。我方亦有预期,已制定大规模国防计划,去年于江阴-无锡一带紧急修筑工事,业已完成十之五六,于实力而言并无欠缺,虽难言胜利在我,但当有相当把握。盖因我全国同胞有组织,有抗战之决心。我团此次出征,诸多义勇队助我搬运弹药,面对我等询问,其回答振奋人心。曰彼等愿往上海。我等反问去上海若无弹药运送之务若何,遂果敢答曰无妨。仅此即可见军民抗日意识一致,国家复兴气运坚实。现今收复失地的机会,救国的机会,牺牲的机会,雪耻的机会已经到来。(据张淑英老人回忆,他和钟烈士于淞沪会战开战前日的8月12日在常熟车站分手告别,钟烈士随部队开拔上海,参见《母亲的秘密》:“钟崇鑫就这么走了。第二天,淞沪会战就爆发了。”但此回忆是否准确仍有待考之处,参见仇广汉《淞沪抗战暨南京失守纪实》,《江苏文史资料选辑》第十七辑,144-149页,江苏古籍出版社,1986年。从烈士排长日记来看,他所在一部应系另有任务而滞后出发。)

开往前线的中国少年兵

(八月十五日 星期日 雨)(前略)距上海三十里。战场在即。

(八月十六日 星期一 时晴时阴)我等身居后方,无所事事。赵军万紧急发布命令,整理携带全团文件,向前方出发。我等精神振奋,特别早起,打包准备出发。敌人若看到我们此时的勇武气概和无畏精神,一定会退避三舍吧。然亦有而并不快。当我等出留守营门,肩负背包,精神抖擞于街上用过餐赶至停车场,却见乃难民成群结队,老幼相携,子呼父女寻母,惨不忍睹。我等本系爱和平重道德之国民,若无日军侵略,断无此等情景。念及此不禁怒火满腔。

停留四十分钟,火车终于发车。火车全速前进,车站纷纷闪过。很快抵达昆山站。停车给水,复发车。不料敌机来袭,铁路破损,费一小时抢修,又数十分钟后抵南翔。复换乘汽车火速赶往大场镇前线。抵后,恰遇我团弹药补充兵,因敌机来袭惊慌失措。我等不惧敌机,然惊讶于士兵之狼狈。士兵瑟瑟发抖,询问缘由乃我方前线弹药遭敌机轰炸。此本战场常态,不足为奇。此等惊恐丑态令人不快。我等高涨之勇气和决心亦因此暗淡,故暂停前进,滞留大场站。我等历经一·二八战役,深知日军野炮之害,以及炮兵之恐怖。我等今日停留地乃炮兵交战区域。此次停留,系有后勤问题需解决。后勤之后,仍有问题,以至一觉未眠。皆因我等停留之处正当交通要冲,大路后布有炮兵阵地,人声来往不断,炮声震耳欲聋。尤人声最为刺激我等神经。深夜之中,人声炮声袭来,人亦如被压倒一般。胜败兵家常事,我等只有前行。一夜如此逝去。前线之苦痛非实地亲历而不得形容。践行军人责任义务之时刻已然来临。我等断无逃逸之义。同日记。

淞沪会战、南京保卫战,以及十四年抗战中所有为中华民族捐躯的英烈们永垂不朽!

有话要说...